(2012-12-19)在各項行動裝置開始普及後,各種影片可透過推薦及分享,快速地創造出口碑,及掀起一波波的話題熱潮。究竟隨著這股風潮興起的微電影,是如何成為品牌訊息溝通的行銷新工具?

(Brain.com 2012-12-19)多螢幕時代來臨讓影像廣告有更多表現的空間。以往電視廣告不但要考量播出預算及時段,更重要的是僅能在短短的三十秒內,傳遞消費者有限的訊息,使傳播效果往往停留在建立知名度上。

舊瓶裝新酒的微電影

嚴格說來,微電影並不能算是全新的行銷手法。在早期,微電影多為一般民眾自行拍攝的短影片(User Generated Content),漸漸地轉變為各大國際知名品牌拍攝的故事短片。

在融入更多的廣告商贊助後,微電影走向具備商業目的的發展方向。而中國大陸成為首先掀起微電影熱潮的國家。2009年初台灣開始出現微電影的行銷手法,在2011年10月「Yahoo!奇摩名人娛樂」推出微電影平台,讓「微電影」成為當紅的行銷討論議題(圖一)。

圖一:奇摩微電影平台

圖片來源:Yahoo!奇摩

三大優勢讓「微電影行銷」更受企業主歡迎

優勢一:行動上網來臨 跨裝置平台播放成優勢

網路影音環境成熟加上行動裝置的便利性使微電影發展更加熱絡。根據維基百科,微電影的主要特色是希望能在各種新媒體平台(如Youtube、土豆等視頻網站),播放適合消費者在移動狀態或是短時間休憩狀態下所觀看的影片。

通常微電影都是具有完整故事情節的短片。其時間長度通常會在300秒左右,不僅可以單獨成篇,也可以串成一系列的故事內容。因此,相較於一般電視廣告而言,微電影更可以緊抓消費者的目光,進行完整的溝通與建立消費者對品牌、商品的情感。

優勢二:訴求感性更勝硬性行銷 有利提昇品牌好感度

有別於短短30秒的電視廣告訊息傳遞,微電影可以利用完整的故事情節吸引消費者一步步地跟著劇中人物情節醞釀情感,進而建立對品牌的好感及順勢介紹產品的特色或功能,這是以往電視廣告或一般的網路廣告無法做到的目標。

尤其許多電子產品或金融產品特色都較為理性實際,透過軟性訴求的手法可以拉近消費者與產品的距離,在消費者心中留下清晰的產品形象。

另外,邀請明星藝人扮演微電影的主角為目前的流行趨勢,藉由故事行銷搭配明星演出的短篇故事成功吸引消費者點閱(案例一、二)。

案例一:花旗銀行「一或一起」篇

案例二:Sony Xperia Tablet「play or not」篇

優勢三:媒體成本較便宜且能創造口碑效益

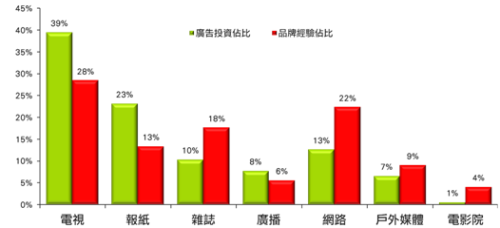

電視,目前還是最能廣泛接觸消費者的大眾媒體。可是當年輕族群收視行為逐漸轉移到網路影音平台上,電視廣告的投資報酬率也會因此漸漸下滑。再加上長秒數的廣告往往都需要高昂的播出費用,讓溝通效果難以符合效益。從全球實力媒體的接觸點研究可以發現,網路媒體已成為對消費者品牌經驗有影響力的第二大媒體,在行銷溝通上較電視媒體更具有投資效益(圖二)。

圖二:媒體投資比 v.s. 品牌經驗比

資料來源:全球實力媒體接觸點研究

Base:444個全球案例,共計428,481位受訪者

備註:品牌經驗佔比越高,表示消費者透過該類媒體記憶品牌商品/服務的比例較高,亦即該媒體較能增加消費者對品牌、商品/服務的記憶度。

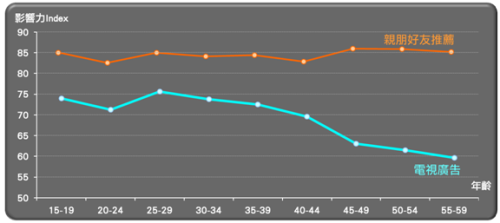

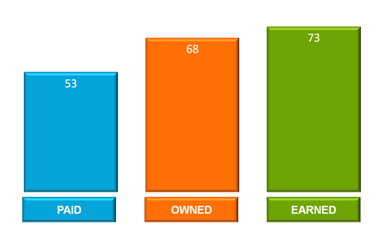

因此,微電影不論在官網或是影音平台播放除了更容易與年輕族群接觸外,還能結合網路相關的行銷活動,提昇與消費者持續溝通的機會。更重要的是,藉由消費者的自行轉載、分享推薦,微電影開始成為一種新的口碑媒體,不僅可產生較好的影響效果,同時話題效應還能持續不斷發酵(圖三),從全球實力媒體接觸點的研究結果也證明,口碑媒體(earned media)對消費者的影響力已勝過付費(paid media)、自有媒體(owned media),是廣告主強化行銷效益的利器(圖四)。

圖三:各年齡層親朋好友推薦影響力

資料來源:全球實力媒體接觸點研究 Base:444個全球案例,共計428,481位受訪者

圖四:三種媒體接觸點的影響力比較

資料來源:全球實力媒體接觸點研究 Base:444個全球案例,共計428,481位受訪者

.png)